やあやあ、こんにちは。

さんきちです。

先週で、竜巻のような忙しさはひとまず終了し、

くるくるまわってばったり倒れこんでいる状態です。

ああ、つっかれたなあ。

へとへとです。

しばらくこのまま寝ていたいけれど、

そうはいかんらしい。

ちょっと元気のでる本でも読んで

がんばっていかなくっちゃ。

ということで、今回はこの本を紹介いたします。

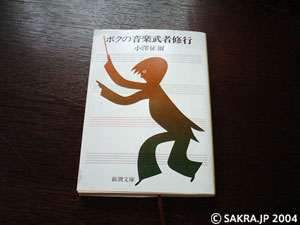

「ボクの音楽武者修行」 小澤征爾著 新潮文庫 420円

この本は、小澤征爾という指揮者(いまいくつかな?60歳くらい?)が、

24歳のときに、

「外国の音楽をやるためには、その音楽の生まれた土地、

そこに住んでいる人間をじかに知りたい。

とにかくぼくはそう思った。

もちろん青二才のぼくに大金のあるはずはないが、

多少の金さえ持っていれば、

あとは日本のスクーターでも宣伝しながら行けば、

ぼく一人くらいの資金は捻出できるのではないか。」

と思い立ち、東京中を駆けずり回って手に入れたスクーターにまたがり、

「スクーターに白いヘルメット、後ろに日の丸を掲げて背中にギター」

というおかしないでたちでヨーロッパに一人旅にでかけ、

棒振りコンクールをうけまくり、

26歳に帰国するまでの、毎日の生活のことが、

ばっちり書かれています。

書いているのは26歳のとき。

だから、まだ、興奮冷めやらぬといった

ドキドキした感じが伝わってくる。

「みんな元気?」

からはじまる家族に向けた短い手紙を中心に、

彼がそのとき本当に感じたことだけを、

ざっくばらんに、気取りなどいっさいなく、

「こんなことがあってさ、すっげえうれしかったよ。」

「あれはすごかった。みせてあげたかったよ!」

「いやあ、これにはまいった。散々だ!」

くらいの感じで、書いてあって、

「うん、そうか。で、どうした?どうした?」って、

友達になったみたいに聞きたくなる。

彼はなんだか、ひとなつっこいところがあるというか、

なにやら、人が彼を好きにならざるを得ないような、

変な魅力を持っているみたい。

率直で飾り気がなくて心根が優しくて・・・

なんだろうなあ、これ。

末っ子(かどうかは知らないけれど)っぽいというかなあ。

男の子って感じか。

ああ、男の子って感じがするなあ。

「ぼく、これがやりたいんだ。」って、

まっくろになりながら、泥水の真ん中で、

どろんこ遊びしている男の子みたいな感じ。

うれしそうに。

こっちまでうれしくなっちゃうような顔して。

最初の書き出しはこう。

「まったく知らなかったものを知る、見る、ということは、

実に妙な感じがするもので、

ぼくはそのたびにシリと背中の間のところがゾクゾクしちまう。

日本を出てから帰ってくるまでの二年余り、いくつかのゾクゾクに出会った。」

面白そうでしょ?

で、どんなゾクゾクに出会ったのか。

それはもう、読んでるこっちにもゾクゾクが伝わってくる感じです。

ゾクゾクどころか、彼の感じていた全てのこと、

音楽のすばらしさとか楽しさとか、国と国との人々の性質の違いとか、

外国で感じる日本食のありがたさとかが、その他もろもろのことが

彼を通して伝わってくる。

知るというより、伝わってくるっていうのがぴったりくる。

だって、なによりこの本が面白いのは、

「知識」じゃないってところ。

彼が体ごと飛び込んだはじめての世界で、

新しい体験をするたびに、それをよろこんで噛み締めて、

「?」「これは一体なんだろう?」って、

原始人みたいにいちいち考えているところ。

頭の論理じゃない、体の感覚に聞いているような。

感覚といえば・・・

この本でとても心に残った言葉があります。

「共生感」という言葉。

あとがきにでてきたのだけれど、ううむとうなりました。

よく彼が使う言葉らしいのだが、それは、

いい音楽をつくることができたときに感じる

「共に生きているのだ」という実感を表現したもの。

なのだそう。

その場にいる人々と一緒に音楽に浸りながら、

その場でそれを一緒に噛み締めながら、

その場の雰囲気を一緒に作りながら、

「共に生きているのだ」ということを実感するなんて。

そりゃあ、音楽やめられないよなあ。

無理ないや。

と思いました。

「共に生きている」ということの実感。

それは、ちょっと考えると涙がでそうになります。

|

さんきち Presents [ さんきち なぞ図書館]

All rights reserved by さんきち & SAKRA 2003 |